|

屋上緑化・計画のポイント | |

| 都市景観からも屋上緑化は有効である |  |

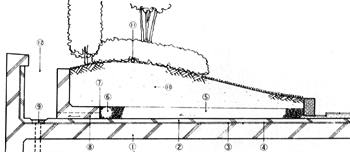

| 図は、屋上緑化における設計仕様の例である。基本的な仕様としては、水勾配をとった躯体スラブの上にアスファルト防水(熱工法)を施工し、防水上に根貫通防止用のポリエチレンシートを敷く。このポリエチレンシートは約0.4mm厚で、根の貫通を防ぐばかりでなく、基本的に二重防水の効果も発揮するようだ。植栽を行う造園業者もこの根貫通防止用のシートは薦めているところが多いが、もし直下階が重要度のかなり高い居室の場合には、ステンレスシートを施工するということも考えられる。 この根貫通防止シートをシンダーコンクリートで押さえ、パーライトによる排水層を設け、客土を乗せる。根貫通防止シートは、シンダーコンクリートと排水層の間に施工する場合もあるようだ。 この防水層から上については、様々なメーカーから緑化システムとして上市されているので、そのようなシステムを利用してもいいだろう。特に荷重の問題をクリアーしなければならない時には、そのようなシステムの活用の方が有効である。 植物にとって重要な客土の決定は、根鉢から換算する場合ば多いようであるが、これまでのケースでは、4m程度の高さの高木で60cm前後の厚さが求められているようだ。もしそれほどの客土厚が設けられない場合には、根鉢を最初から薄くするなどの考慮が必要になるが、樹木の生育と管理、風による倒木などの問題が残る。さらに排水・散水という問題も発生するが、これは自動給排水のシステムがあるので、それを活用すればいいだろう。このように屋上の植栽では、客土厚と荷重、給水と排水、風と樹木の支持、防水層との関係など、それぞれを考慮に入れ、トータルに設計する必要がある。 大きな樹木の倒木防止のための支持としてワイヤー等が利用されるが、その場合のアンカーは押さえコンクリートを利用する場合が多い。この場合の注意点は、必ず防水層と縁を切ったところを利用することである。最も理想的なのは、立ち上がりを利用することであろう。もし押さえコンクリートにアンカーの設置が無理な場合には、客土の中にメッシュをはわせ、そこからワイヤーで支持する方法もある。ただ、このような支持を必要とするのはかなりの樹木であり、通常の屋上植栽ならば、そのようところまでは必要がないだろうと思われる。 屋上に植栽を計画した場合、もっともクレームの発生しやすい箇所として、防水層の立ち上がりである。この場合の解決法は、通常のパラペットから離して、立ち上がりをもう一つ設ける方法が最善策である。もしそれができない場合には、客土の高さを防水層より低くすること。さらにドレインは常にメンテナンス可能な状態にしておくこと。これらがクレームを発生させない最低条件である。 一般に屋上の緑化計画といっても、その建物においてどのようなスペースが必要とされているのかが重要になる。どちらかといえば非生産的なスペースだけに、コストの問題やメンテナンスの問題をも考慮に入れた計画が必要である。そのためにも、屋上に緑化計画がある場合には、初期段階からの計画に参画する必要があろう。建築設計時において植栽のボリューム感を決めることができ、荷重の問題や防水の問題を早期の段階で解決することができる。 よくあるケースに、ある程度建築設計が終わった段階で屋上を緑化したいのでどうにかしてくれないかというのがある。ここで問題になるのは荷重や、緑化用の立ち上がりの設置の問題などだ。今では荷重を抑えることができる緑化システムが多く市販されているが、それでも対応できないこともある。そのためにも、最上階が何なのか、緑化部はどのような目的で使用するのか、そのためには設計上どのようなことを考慮に入れなければならないか。これらを解決するためにも早期段階から、緑化計画を考慮に入れた設計が必要であろう。 低層のビルの場合、高層ビルから屋上を眺められるケースも出てくる。このような都市景観の観点からも屋上の緑化といった方策が必要になってくるのである。都市景観という視点から、さらに屋上の緑化計画を見直す時期にきているのではないだろうか。 |

||

|

屋上植栽の標準断面図

|

| |